出品 | 潮起网「于见专栏」

在智能汽车赛道上,各企业如同逐鹿的骏马,全力奔腾,试图在这片充满潜力的领域中抢占先机。斑马智行,这家有着阿里巴巴与上汽集团双重强大背书的企业,自成立之初便备受瞩目。

凭借其独特的“OS三部曲”战略,斑马智行一度在行业中崭露头角,成为众人关注的焦点。它以数据及技术作为驱动,致力于为用户带来前所未有的出行体验创新,在智能汽车科技领域留下了深刻的足迹。

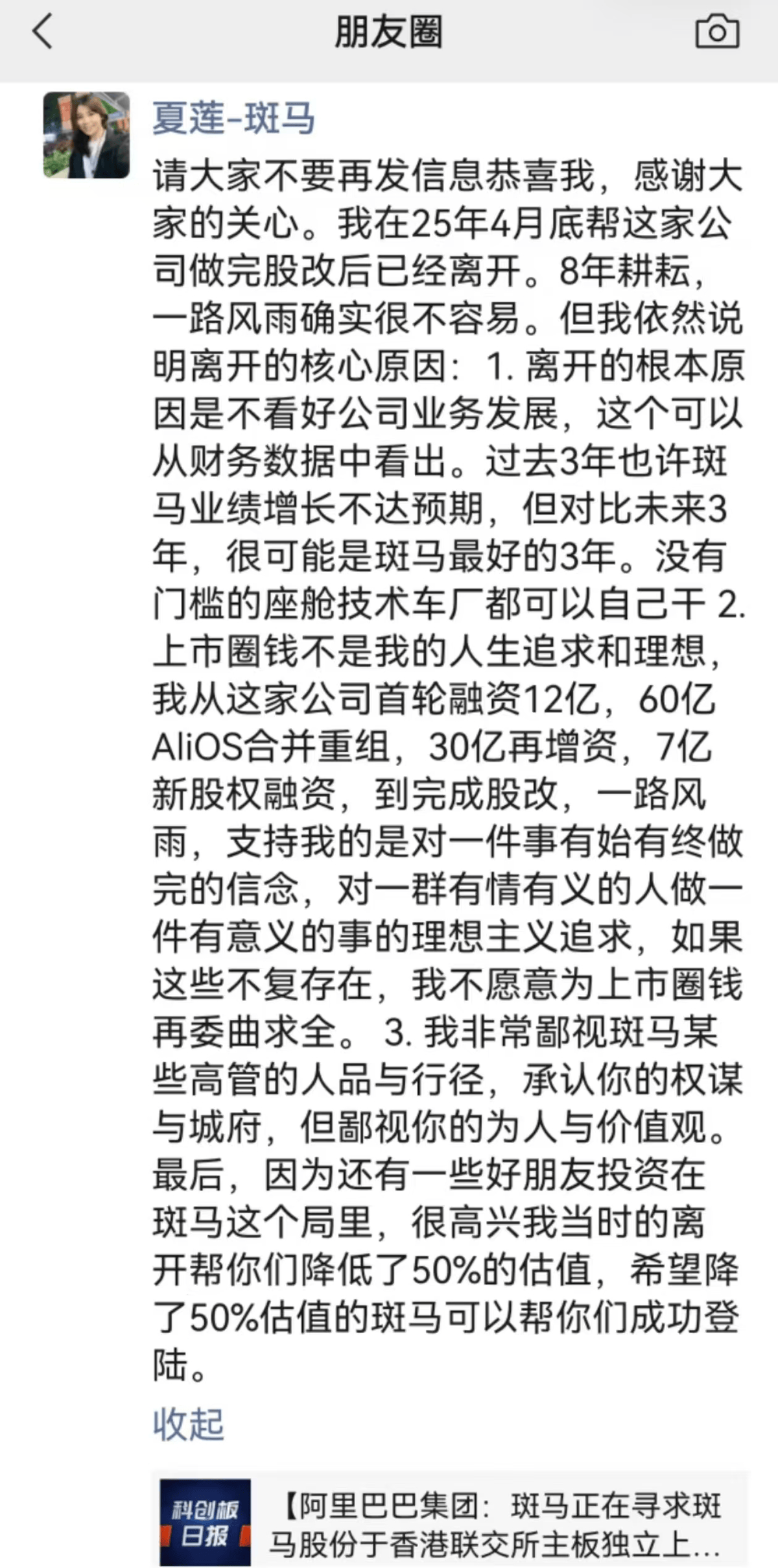

然而,就如同平静湖面突然被巨石打破,斑马智行前CFO夏莲的朋友圈“离席声明”,让这家公司的内部问题暴露在公众视野之下。

图源:网络

这一声明不仅撕开了公司内部管理的裂痕,更促使外界重新审视斑马智行在业务前景、资本逻辑与组织生态等多方面存在的隐忧,使其未来发展方向被笼罩在一片迷雾之中。

技术同质化与市场依赖的双重枷锁

据了解,斑马智行的主要业务是为车企提供智能座舱及整车操作系统解决方案,这是其在智能汽车领域立足的根本。但夏莲“没有门槛的座舱技术车厂都可以自己干”这一言论,深刻地揭示了斑马智行业务逻辑中潜藏的深层危机。

当前的智能座舱市场,呈现出一种百家争鸣、百花齐放的激烈竞争格局。传统的Tier1供应商,如博世、大陆等,凭借着在汽车行业长期积累的丰富经验和强大的供应链整合能力,依然在市场中占据着重要的地位。

博世的智能座舱产品,依托其在汽车电子领域多年的技术沉淀,无论是在产品的稳定性还是兼容性方面,都有着出色的表现,与众多车企建立了长期稳定的合作关系。

与此同时,华为、百度等科技巨头也纷纷凭借自身的技术优势,以“全栈式解决方案”的模式,试图重构智能座舱市场生态。

华为的鸿蒙OS智能座舱系统,充分发挥其在通信、芯片等领域的技术能力,致力于打造一个跨终端、全连接的智能生态系统,将智能座舱与手机、智能家居等终端紧密连接,为用户提供无缝的智能体验。百度则依托其在自动驾驶、地图算法等方面的深厚技术积累,为车企提供软硬件一体化的智能座舱解决方案,帮助车企提升产品的智能化水平。

更为关键的是,如今头部车企都在加速推进智能座舱系统的自研进程。以特斯拉为例,其智能座舱系统与整车体验紧密结合,通过简洁直观的交互界面和持续不断的OTA升级服务,为用户带来了高度个性化和智能化的驾驶体验。

比亚迪、吉利等自主车企也不甘落后,积极构建属于自己的专属OS体系。比亚迪结合本土用户的需求和使用习惯,开发出贴合国内市场的智能座舱系统;吉利则凭借其全球化的布局和研发能力,打造出具有国际竞争力的OS系统。

根据第三方汽车科技咨询机构发布的《2024智能座舱生态发展报告》显示,2024年主机厂自研智能座舱的渗透率逐年攀升,增长趋势仍在持续强化。甚至有业内人士预测,2025年智能座舱渗透率将超75%。

在这样的市场环境下,斑马智行虽然已经覆盖了60家主机厂、超过800万辆汽车,但其“依赖外部车企”的业务模式,在技术同质化和客户自主化的双重冲击下,正变得越来越被动。

从财务数据来看,2022-2024年期间,上汽集团分别贡献了斑马智行营收的54.7%、47.4%、38.8%。这种对单一客户的高度依赖,背后反映出的是斑马智行在市场拓展方面的乏力。

当车企逐渐从“合作外购”的模式转向“自主研发”时,斑马智行的业务增长逻辑,实际上就变成了与“客户自我替代”的一场艰难赛跑。

而“没有门槛”这样的技术评价,更是直接指出了其核心竞争力的缺失。如果斑马智行无法构建起差异化的技术壁垒,比如将大模型与整车智能进行深度融合,实现整车级别的智能协同,那么其市场份额被竞争对手逐步蚕食,只是时间早晚的问题。

资本逻辑与理想主义的冲突:上市“初心”的迷失

夏莲在声明中提到“上市圈钱不是我的人生追求”“为上市委曲求全”等内容,这使得斑马智行的资本路径争议被推到了台前。

回顾斑马智行的融资历程,首轮便获得了12亿融资,之后又经历了AliOS合并重组、30亿增资、7亿新股权融资等一系列密集的资本运作。这些本应成为推动业务发展强大动力的资本投入,却在上市预期的影响下,逐渐偏离了原本的方向。

从智能汽车科技行业的发展规律来看,企业的真正价值在于持续的技术创新以及生态系统的构建。然而,斑马智行的资本轨迹却明显透露出一种“为上市而上市”的焦虑心态。

2025年冲刺港股这一行动的背后,更多的是对“故事性”的过度追求,比如通过股东资源(阿里、上汽)来绑定客户、堆砌业务数据,而不是将重点放在真正突破技术瓶颈上。

在这种逻辑的驱使下,“股改完成即离场”的选择,实际上是核心团队对“资本优先于业务”这一现象的无声抗议。当原本的理想主义,即“做有意义的事”,被上市套现这样的短期目标所取代时,企业的长期创新动力和组织凝聚力必然会受到严重的打击。

员工可能会因为公司发展方向的偏离而感到迷茫,对公司的未来失去信心,从而导致人才流失,技术创新的步伐也会因此而放缓。

组织生态裂痕,破局迫在眉睫

“鄙视某些高管的人品与行径”,夏莲的这一批判性言论,彻底揭开了斑马智行组织管理方面存在的严重问题。在以技术驱动为主的企业中,核心团队的价值观以及协作生态环境,对企业的创新效率起着决定性的作用。

而斑马智行的人才困境其实早已有所显现:2024年员工薪酬支出同比大幅增长,但核心人才流失率却高于行业平均水平。此次前CFO的公开“决裂”,更是将公司内部的矛盾完全暴露在公众的视野之中。

高管层的“权谋与城府”,本质上反映出公司组织文化的扭曲。当公司的资源分配、战略决策等关键事务被“办公室政治”所左右时,技术研发的优先级必然会让位于权力博弈。

在这种不健康的组织生态环境下,“降低50%估值”的自嘲,不仅仅是对资本泡沫的一种刺破,更是对组织健康度的一种强烈警示。

在智能汽车赛道中,人才是最为核心的生产力,如果无法构建起一种“以技术为本、以创新为魂”的组织文化,即使斑马智行背后有阿里、上汽这样强大的资源支持,也很难留住真正有创新能力的人才,更难以在长期的市场竞争中突出重围。

斑马智行所面临的危机,本质上是智能汽车科技企业在“技术突围、资本诉求、组织管理”这三角关系中出现了严重的失衡。

前CFO的离场声明,不仅仅是个人职业选择的宣告,更是对整个行业的一次深刻警示:在智能汽车这场漫长的赛跑中,“短期资本故事”无法替代“长期技术价值”,“权谋式管理”也无法支撑起一个“创新型组织”。

若斑马智行想要突破当前的困境,就必须重新明确自身的发展方向。在技术层面,要跳出仅仅作为“座舱工具商”的局限定位,深入挖掘整车级智能操作系统的潜力,构建以大模型驱动的差异化体验。加大在技术研发方面的投入,吸引和留住顶尖的技术人才,将大模型、人工智能等先进技术与整车数据进行深度融合,通过技术创新为车企和用户提供独一无二的价值。

在资本层面,要回归到“服务业务发展”的本质上来,将技术创新作为核心目标,而不是仅仅着眼于上市套现。重新审视和规划资本运作的方式和节奏,确保每一笔融资都能够真正投入到技术研发和业务拓展中,根据技术创新的需求来合理安排资金的使用,而不是为了满足上市的短期数据要求而进行不合理的操作。

在组织层面,要重塑一种开放、务实的创新文化,让人才真正成为技术突破的核心力量。建立公平、透明的管理机制,打破“办公室政治”的不良风气,使资源分配和战略决策都能够基于技术和业务的实际需求。

为人才提供广阔的创新空间和良好的发展环境,例如设立专门的技术攻坚激励基金,搭建跨领域的协作平台,充分尊重和发挥人才的价值,激发他们的创新活力。

结语

「于见专栏」认为,斑马智行的危机,为整个智能汽车科技行业敲响了警钟。在这个竞争激烈、技术飞速发展的领域中,企业必须保持清醒的头脑,坚守创新的初心,平衡好技术、资本和组织之间的关系。

如果斑马智行不能及时解决当前面临的问题,重构“技术、资本、组织”三角生态,那么这场由核心人员“离席”引发的危机,很可能会成为压垮它的最后一根稻草,为行业留下一个“资本异化技术”的深刻教训。

相反,若斑马智行能够痛定思痛,积极进行变革和调整,专注于技术创新与价值创造,就有可能挣脱“最好的三年已是过去”的宿命,在智能汽车的浪潮中重新找到自己的位置,实现自身价值的重塑。

而这,也正是所有智能汽车科技企业都需要深刻认识和认真对待的生存法则——唯有坚守创新初心,持续提升自身的核心竞争力,才能在这场激烈的行业竞争长跑中脱颖而出,实现可持续发展。期待在行业普遍处于竞争焦虑之时,有阿里巴巴背书的斑马智行能够回归初心,找准位置。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏