这不是恐怖片的桥段,而是真实存在的克里米亚-刚果出血热(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, CCHF)——一种以高致死率闻名的急性传染病。其元凶克里米亚-刚果出血热病毒(CCHFV)正随着气候变暖和鸟类迁徙等因素悄然扩张,该病毒被世界卫生组织(WHO)列入优先研究病原体名录,正成为全球公共卫生的新威胁。

近期,中国科学院武汉病毒研究所研究员王曼丽团队在《细胞研究》发表论文,揭示了克里米亚-刚果出血热病毒的关键毒力因子,并为减毒疫苗设计出新靶标,为该病毒的防控带来新希望。

无声扩张:致命病毒的全球足迹与威胁

克里米亚-刚果出血热病毒(CCHFV)并非新发现病毒,它最早于 1944 年在克里米亚被发现,当时定名为克里米亚出血热病毒。1956 年,科研人员从刚果地区一名发热患者体内分离出一种病毒,该病毒在 1969 年被证实与克里米亚出血热的病原体为同一种,因此正式更名为“克里米亚-刚果出血热病毒”。在我国,CCHFV 最早在新疆被发现,故在国内也被称为新疆出血热病毒。

该病毒绝非偏安一隅,它的“领地”极其广阔,横跨非洲、中东、亚洲(包括中国西北部)以及南欧和东欧的广大地区(如巴尔干半岛、土耳其、俄罗斯南部等),其自然疫源地已覆盖超过 30 个国家。

这种广泛的分布与其主要的传播媒介——璃眼蜱(Hyalomma spp)的活动范围息息相关。这些蜱虫如同病毒的“出租车”和“储藏库”,既能通过叮咬将病毒传播给动物和人,其体内还能长期携带病毒。

璃眼蜱,左图为雌性,右图为雄性 图片来源:南非国家传染病研究所 Robert Swanepoel

近五年来,克里米亚-刚果出血热病毒的威胁持续存在,其流行范围还在逐步扩张,监测发现,该病毒可随蜱虫通过候鸟“打飞的”迁入新的地区。由于气候变化等因素导致璃眼蜱的栖息地向北扩展,甚至在瑞典也发现了其踪迹。

在已知流行区,如乌干达、土耳其、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯等国家和地区,每年仍有人类感染病例报道,其中畜牧业从业者、牲畜(如绵羊、牛、山羊)密切接触者以及蜱虫高暴露风险人群尤为易感。[1]

致命病毒如何传播?

那么这种致命病毒是怎么传播的呢?主要有三种途径:

1.蜱虫叮咬:被携带病毒的璃眼蜱叮咬是最主要的感染途径。

2.接触感染动物:在屠宰、处理感染动物(特别是处于病毒血症期的牲畜)组织、血液或分泌物时,病毒可通过皮肤伤口或黏膜侵入人体。屠宰场工人、牧民、兽医风险较高。

3.人际传播:虽然效率较低,但在照顾重症患者(尤其是接触其血液或体液)时,医护人员和家属存在被感染的风险。现有报告显示,感染可能通过针刺伤、接触血液等途径发生,甚至存在性接触传播的潜在风险。

感染克里米亚-刚果出血热病毒后,并非所有人都会发病(存在隐性感染),但一旦发病,病情往往急剧恶化,典型病程可分为四个阶段:

1.潜伏期(1-9 天):无任何临床症状;

2.发热前期(1-7 天):突发高热(39-41℃)、头痛、肌肉酸痛、畏光,可能伴有面部、颈部和胸部充血(发红)、结膜充血和黄疸,此时常被误诊为其他发热性疾病;

3.出血期(2-3 天):患者出现严重的出血倾向,如皮肤瘀点(小红点)、瘀斑(大片青紫)、鼻衄(鼻出血)、牙龈出血、呕血、黑便(消化道出血)、血尿,甚至颅内、子宫等部位出血,死亡多发生在此阶段;

4.恢复期:幸存者通常在发病后 9-10 天进入恢复期,症状逐渐缓解,实验室指标趋于正常。但恢复过程较为漫长,并可能出现乏力、心悸、脱发、记忆力减退等后遗症。

80 多年来,

疫苗与药物研发面临重重挑战

克里米亚-刚果出血热病毒作为传播最广的蜱传病毒之一,因具有高病死率、早期易误诊,且目前尚无明确特效抗病毒药物(如利巴韦林疗效尚存争议且需早期使用)和获批上市的人用疫苗等因素,对公共卫生安全构成了严重威胁。此外,由于牛、绵羊和鸵鸟等多种野生和家养动物均易感,也会影响畜牧业和农业发展。[2]

然而,自 1944 年被发现以来,CCHFV 为何 80 余年都没有疫苗获批使用呢?这是因为 CCHFV 疫苗研发主要面临四个挑战:

第一,抗原选择难。主要保护性抗原(如 Gn/Gc)所在的 M 片段变异度最高,导致基于单一毒株的疫苗可能无法有效抵御其他地域毒株的攻击;

第二,保护机制不清。虽然在动物模型中,表达较为保守的病毒核衣壳蛋白(NP)的疫苗展示出了明显的免疫效果,但是关于该种疫苗介导的保护机制,目前研究尚不充分;

第三,疫苗平台的选择也可能影响保护效果,不同疫苗平台(如 DNA 疫苗、mRNA疫苗、病毒载体疫苗、病毒样颗粒 VLP、灭活疫苗、减毒活疫苗)即使表达相同抗原(如 NP),其诱导的免疫反应类型和保护效果也可能差异巨大[2];

第四,缺乏理想的动物模型。虽然小鼠模型被广泛使用,但它们不能完全模拟人类的出血热症状,这给评价疫苗和药物的真实效果带来了困难。直到近年来出现了更优的动物模型,才逐渐取得突破性成果。

解码病毒:

我国科学家找出关键毒力因子

面临疫苗与药物研发的严峻挑战,只有深入了解病原体的精细构造和功能机制,才能精准识别其致病的关键毒力因子,从而为疫苗设计提供靶点。我国科学家便是在这一领域取得重要突破。

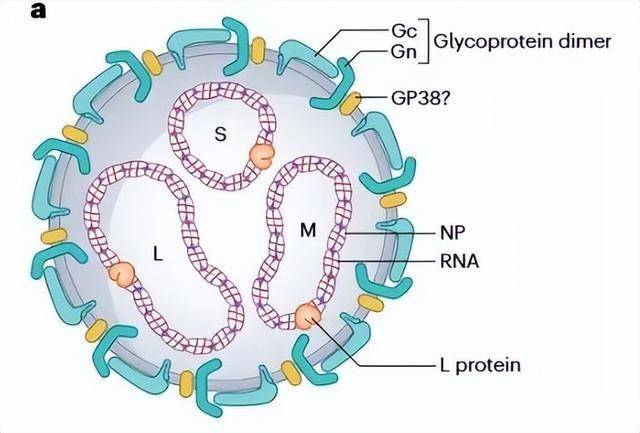

克里米亚-刚果出血热病毒属于布尼亚病毒纲(Bunyaviricetes)沙粒病毒目(Hareavirales),内罗病毒科(Nairoviridae),正内罗病毒属(Orthonairovirus)。在电子显微镜下,可以看到克里米亚-刚果出血热病毒呈现直径约 100 纳米的球形颗粒,是一个有着三层武装的“隐秘杀手”。

克里米亚-刚果出血热病毒 图片来源:参考文献[2]

病毒最外层是脂质膜,膜上插着由病毒编码的糖蛋白 Gn 和 Gc。它们像进入细胞的“钥匙”,负责识别并结合宿主细胞受体,介导病毒入侵。中间层是核衣壳(NP),它像“脚手架”一样保护着病毒 RNA,并在病毒复制中扮演多重角色。

病毒内部有三条单股负链 RNA 基因组片段——S、M、L,它们像三条独立的“作战指令手册”。这三条指令负责合成不同的功能蛋白,不同的蛋白行使着不同的功能:有些用于病毒复制,如 L 节段编码的 RNA 聚合酶(RdRp)是病毒复制所需的“核心机器”;有些促进病毒入侵宿主细胞,如 M 节段编码的 Gn 和 Gc 蛋白构成病毒包膜上的“钥匙”;有些则可以帮助病毒逃避宿主细胞的免疫反应,如 RdRp N 端包含的 OUT 结构域可抑制宿主干扰素的合成。

经过多年研究,CCHFV 的部分蛋白功能得到了验证,但仍有很多基因合成的蛋白功能未知。而王曼丽研究员团队的最新研究成果则首次揭示出:CCHFV 编码的非结构糖蛋白—粘蛋白样结构域(mucin-like domain,MLD)是病毒体内感染的关键毒力因子。

此前,位于M节段编码的 MLD 功能成谜——它是高度糖基化的蛋白,序列在不同 CCHFV 毒株间差异巨大(同源性仅约 22%),表明 MLD 编码基因与宿主相互作用的过程中承受着强大的选择压力。

研究团队构建了缺失 MLD 基因的 CCHFV 突变株(CCHFVΔMLD),实验结果显示:在多种人源和鼠源细胞系中,CCHFVΔMLD 的复制能力与野生型病毒几乎一致。但是,即使 CCHFVΔMLD 以野生型病毒百万倍的半数致死剂量(是指通过指定感染途径,使一定体重或年龄的某种动物半数死亡所需最小病毒量)感染小鼠,也不会导致其死亡,且小鼠存活率达到 100%,这表明其毒力已大幅降低。

因此,该实验首次证明了 MLD 是 CCHFV 在哺乳动物宿主体内引发严重疾病、导致宿主死亡的关键毒力因子,其缺失可导致病毒丧失致疾病能力,为相关疫苗的开发提供了新的思路。[3]

破局之路:

靶向毒力因子的疫苗与药物研发

MLD 作为关键毒力因子的发现,为对抗 CCHFV 带来了革命性的新策略,尤其体现在减毒活疫苗的设计上。团队的此次研究也展示了 CCHFVΔMLD 作为减毒活疫苗的巨大潜力——经 CCHFVΔMLD 单次免疫后的小鼠,16 天后再用致死剂量野生株感染小鼠,小鼠存活率可达 100%,且可以激发高水平中和抗体及T细胞应答反应。此外,该病毒对免疫缺陷型小鼠也没有致病效果,这表明 CCHFVΔMLD 的安全性十分可靠,因此是理想的减毒活疫苗候选者。[3]

除了疫苗,针对已发现的其他毒力因子(如 OTU 蛋白酶)和病毒复制关键蛋白(如 RdRP)的药物研究也在进行中,包括 OUT 抑制剂和经典抗病毒药物法匹拉韦(核苷类似物)。此外,针对病毒表面糖蛋白(Gn/Gc)或内部蛋白(如 NP)的单克隆抗体(mAb)也在动物模型中展现出治疗潜力。[2]

日常防护:阻断病毒传播途径

除了研发应对 CCHFV 的“特效武器”,我们也可以在日常生活中切断 CCHFV 感染最有效的途径——避免蜱虫叮咬。

具体而言,当进入林区、草地时,穿浅色长袖衣裤,扎紧裤管,身体裸露部位涂抹驱避剂。在户外活动后,需及时仔细检查全身是否有蜱虫附着,特别是腋下、腹股沟、头皮等部位。如发现蜱虫叮咬,切勿用手直接拔除或捏碎,应用镊子靠近皮肤夹住其头部,垂直向上缓慢取出,并对伤口进行消毒。

另外,畜牧业者、屠宰工人等高危人群在作业时应穿戴防护服、手套、口罩等,以减少被叮咬的风险。

结语

克里米亚-刚果出血热病毒的扩张犹如一面镜子,映照出气候变化与病原体进化交织的复杂威胁。当璃眼蜱随候鸟跨越大陆,当牲畜贸易将病毒带向新大陆,人类需要更智慧的应对策略。

MLD 毒力因子的发现找出了一把开启减毒疫苗大门的钥匙。随着靶向毒力因子的精准干预策略从实验室走向临床,人类有望在这场无声的战争中扭转战局。正如研究者所言:“我们站在一个转折点——对病毒弱点的解码,正将恐惧转化为希望。”

致谢:感谢中国科学院武汉病毒研究所李刘帅博士(成果一作,其研究发现克里米亚-刚果出血热病毒关键毒力因子与减毒活疫苗设计新靶标)对本文的审稿工作。

参考文献

[1]WHO. Crimean-Congo haemorrhagic fever: WHO priority disease. 2023 update.

[2]Hawman DW, Feldmann H. Crimean-Congo haemorrhagic fever virus. Nat Rev Microbiol. 2023:463-477.

[3]Li L, et al. Mucin-like protein of CCHFV is a key virulence factor and a potent target for developing novel attenuated vaccine. Cell Res. 2025:1-4.

策划制作

出品丨科普中国

作者丨杨辞寒 生物学博士

监制丨中国科普博览

责编丨一诺

审校丨徐来、林林

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏